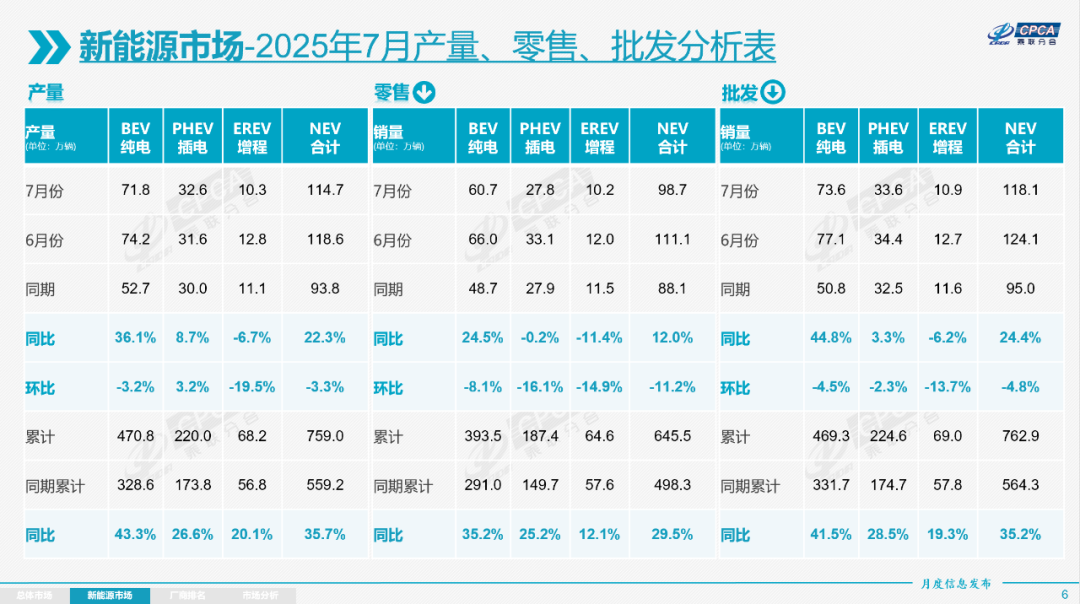

在过去的7月份,国内新能源车市呈现“冰火两重天”的深层分化:纯电车型以73.6万辆批发销量(占当月新能源总销量的68%)、44.8%的同比增速高歌猛进,而增程式却遭遇6.2%的同比下滑,市场份额跌破10%警戒线。

这种结构性变化背后,是充电基础设施的质变。截至2025年3月,全国充电桩总量突破1300万台。充电基础设施完善区域更倾向纯电,而长途用户转向“快稳省”的插混车型。

(图片源自乘联会)

在这个本被预判为“插混、增程、纯电三分天下”的新能源车市场里,有趣的是,理想汽车作为增程技术代表,7月交付新车30,731辆,同比2024年7月的51,000辆下降39.74%,环比6月的36,279辆下滑15.29%。

这是理想首次出现同比、环比双下滑,且跌出新势力前三(零跑、问界、小鹏分列前三)。

困局的形成绝非单方面因素。增程技术优势减弱,鸿蒙智行、比亚迪、零跑等竞品分流用户,理想i8纯电SUV上市后陷入重卡对撞测试争议,理想车主陷入“素质质疑风波”等等环环相扣,最终形成了这份不太“理想”的销量成绩单。

增程技术的过渡性缺陷显现

很显然,理想销量下滑的一大关键原因,就在于增程技术护城河的崩塌。随着增程政策红利消退的致命伤,新能源补贴政策进一步调整形成“纯电优先”导向,增程式车型成本偏高的问题凸显。

一方面,增程式车型在高速工况下燃油经济性较差,亏电状态油耗甚至高于传统燃油车。其单一的串联结构被质疑技术门槛低,相比本田、比亚迪等混动技术的多模式驱动缺乏适应性。

特别是随着一些插混车型纯电续航里程突破200km,进一步削弱了增程式“长纯电续航”的优势。

根据J.D.Power调研显示,85%的增程车主日常仅使用150公里可用纯电续航,但保电模式下的NVH劣化让驾驶质感倒退至“老旧油车”水平,38%用户抱怨“既没有纯电的静谧性,又失去燃油车的续航安全感”。保电策略为维持电量牺牲动力响应,亏电状态下动力输出骤降,与传统燃油车“随踩随有”的体验形成落差。

另一方面,来自竞品的降维打击,进一步挤占了理想的生存空间。随着鸿蒙智行、小鹏等车企在驾驶辅助方面的高歌猛进,直接击穿理想“配置优先”的防御体系;腾势N9则用热效率43%的插混专用发动机 CTB电池一体化技术,实现1200km综合续航,在技术路线上形成“上下夹击”。

即便同样是增程式动力,有的对手在宁德时代“骁遥”电池加持下,能够支持400km纯电续航的背景下,而理想增程车型仍停留在200km级续航,暴露出电池技术、热管理系统能效比落后竞争对手的问题。

值得注意的是,还有“摸着理想过河”的零跑,通过复刻“平价理想”赚得盆满钵满,进一步坐实了“冰箱彩电大沙发”缺乏技术含量,走别人的路,让别人无路可走。

纯电转型的战略失误,品牌危机的蝴蝶效应

当然,理想并非意识到增程不可持续,只是产品节奏属实严重滞后。此前押宝的MEGA“折戟”之后,理想憋了好长时间,才掏出一台理想i8。然而上市初期其32.18万元的较高定价,却缺乏“冰箱彩电大沙发”的配置优势(相比L系列减配明显),一时间并未取得想象中的火爆。

可以看到,资本市场同样没有看好。理想汽车港股的价格从i8上市前的128左右,一路狂跌到了8月14日的最低点96左右。与此同时,理想i8在车型宣传中与乘龙卡车碰撞的场景展示,更是将这台被寄予厚望的理想i8推上了风头浪尖,在很大程度上也影响了消费者选择的信心。

但品牌危机带来的蝴蝶效应不止于此。

过去一周,社交媒体上涌现出大量关于理想车主素质低下的视频曝光和吐槽,被网友们吐槽最多的,基本集中在理想车主的“乱停车”、“随意加塞”、“逆行”等行为。一时间,理想车主的形象成为了舆论的靶心,理想车主被贴上了“低素质”的群体标签。

(图片源自网络)

社群监测数据显示,“500万内最好”的过度营销话术被反讽为“500万内素质最差”,品牌NPS值大幅降低,品牌调性从之前的有为家庭,加速滑向“暴发户标签”。

网络上有一种观点认为,造成此次局面,是新势力品牌在社交媒体上的过度营销和领导人“硬刚”的性格,让理想车主成了吐槽的“背锅侠”。而情绪化的攻击和抹黑,大概率会让用户的购车体验将被负面舆论所笼罩,对品牌的信任度也将大打折扣。

总结

当乘联会数据显示增程式市场份额已萎缩至9.2%,且纯电渗透率突破54%时,理想汽车必须直面技术路线的“诺基亚时刻”。当技术迭代速度超越企业反应能力时,理想汽车正面临技术路线、产品布局和品牌形象的三重围剿。

理想汽车必须直面三个残酷现实:其一,增程技术的过渡属性决定其不可能成为主流选择;其二,在比亚迪、吉利等已实现“纯电 插混”双线布局的当下,单腿走路的策略风险巨大;其三,负面缠身之下,品牌形象和溢价能力正在被过度消耗。

历史经验表明,汽车行业技术路线切换的窗口期通常不超过18个月,而留给理想的时间,可能已经不多了。(部分图片源自网络)

钟叔驾道

钟叔驾道